|

photo by bhlee

If a picture paints a thousand words, Then why can't I paint you? The words will never show the you I've come to know. If a face could launch a thousand ships, Then where am I to go? There's no one home but you, You're all that's left me too. And when my love for life is running dry, You come and pour yourself on me. If a man could be two places at one time, I'd be with you. Tomorrow and today, beside you all the way. If the world should stop revolving spinning slowly down to die, I'd spend the end with you. And when the world was through, Then one by one the stars would all go out, Then you and I would simply fly away @ 이 글과 관련된 글 | 덧글 남기기

@ 이 글과 관련된 글 | 덧글 남기기

구름이 구름을 만나면 @ 이 글과 관련된 글 | 덧글 남기기

photo by bhlee

@ 이 글과 관련된 글 | 덧글 남기기

SBS러브FM '죽은 시인의 사회' 특집 (서울=연합뉴스) 윤고은 기자 = SBS러브FM(103.5㎒) '책하고 놀자'(오전 6시5분)는 한국 현대시 100주년을 마무리하는 시점에서 특집 2부작 다큐멘터리 '죽은 시인의 사회'를 28일과 내년 1월4일에 각각 방송한다. 1부 '시는 죽었다'에서는 백담사 만해마을에서 열린 '만해축전', 경남 통영에서 진행된 '재능시 낭송 캠프', 지자체와 문학단체가 함께 기획한 '작가와 함께 떠나는 문학기행', 시를 통해 정신적인 상처를 치유하는 문학치료사 이봉희 교수의 시 치료 모임 등을 소개하고 그 취지와 반응, 한계를 분석한다. 2부 '한국 현대시가 사는 법'에서는 자연스럽게 시의 생활화를 이룬 가정을 취재하고 문화비평가 김갑수, 시인 장석주, 시평론가 정효구가 함께 하는 좌담을 통해 현대시가 사는 법을 알아본다. 제작진은 "백세를 넘긴 현대시의 현주소와 함께 시와 노래를 좋아하는 우리 민족의 역사를 되돌아보고, 수면 아래에 가라앉아 있는 우리 민족의 시심을 일깨우고자 기획했다"고 밝혔다. (끝) @ 이 글과 관련된 글 | 덧글 남기기

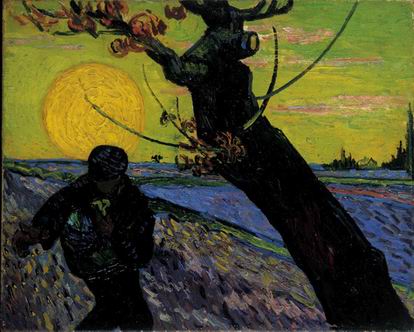

van gogh- the sower with the setting sun/ the sower   고흐의 씨뿌리는 사람들은 모두 황혼에 씨를 뿌린다. 씨를 뿌리는 일은 고흐에게 죽음과 탄생의 끊임없는 자연의 순환을 상징하였다. 황혼에 씨를 뿌리는 것은 이어지는 밤, 즉 씨앗이 죽음의 과정을 통해 다시 생명(아침)으로 변화하는 과정을 말하고자 하는 고흐의 의도를 드러내주고 있다. @ 이 글과 관련된 글 | 덧글 남기기

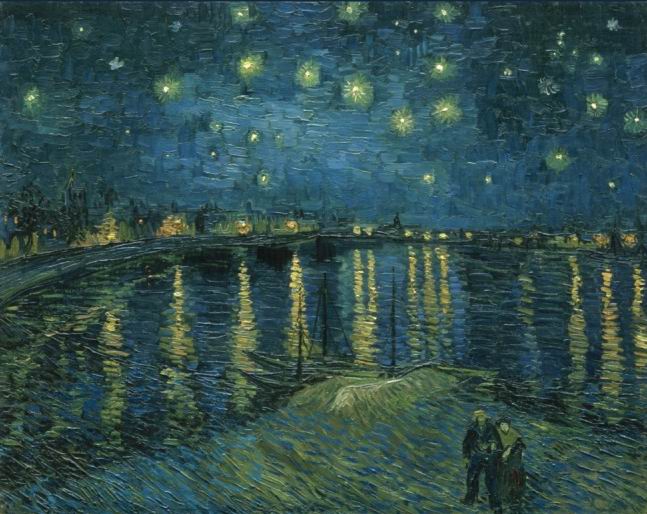

2007년도의 글을 옮겨왔다. 이번 전시회에서 이 그림(원래 모마의 소장품이었던)이 당연 포함되어 있었기에.

"타라스콩이나 루앙에 가려면 기차를 타야 하는 것처럼, 별까지 가기 위해서는 죽음을 맞이해야 한다. 죽으면 기차를 탈 수 없듯, 살아 있는 동안에는 별에 갈 수 없다." "Looking at the stars always makes me dream. Why, I ask myself, shouldn't the shining dots of the sky be as accessible as the black dots on the map of France? Just as we take the train to go to Tarascon or or Rouen, we take death to go to a star." The next year, van Gogh committed suicide. ㅡㅡ 몇 년 전 처음 이 그림을 만났을 때, 상상했던 것보다 작은 화폭에 담긴 별이 빛나는 밤에 의외였다. 그 만큼 이 그림은 나에게 (우리모두에게 그랬겠지만) 우주을 품은 거대함으로 가슴에 새겨져있었기 때문이었다. 그런데도 가만히 바라보면 역시 그 작은 화폭에 온 우주가 들어있다. 어떻게 저 작은 화폭에 온 우주만한 고독과 열망과 알 수 없는 두려움의 소용돌이를 담을 수 있을까?

@ 이 글과 관련된 글 | 덧글 남기기

The Potato Eaters(1885) 81.5*114.5cm, 1885년 4월, 유화 나는 램프 불빛 아래에서 감자를 먹고 있는 사람들이 접시로 내밀고 있는 손, 자신을 닮은 바로 그 손으로 땅을 팠다는 점을 분명히 보여주려고 했다. 그 손은, 손으로 하는 노동과 정직하게 노력해서 얻은 식사를 암시하고 있다. 이 그림을 통해 우리의 생활방식, 즉 문명화된 사람들의 생활방식과는 상당히 다른 생활방식을 보여주고 싶었다. 사람들이 영문도 모르는 채 그 그림에 감탄하고, 좋다고 인정하는 것이 내가 궁극적으로 바라는 일이다. "(편지)

@ 이 글과 관련된 글 | 덧글 남기기

Starry Night Over the Rhone, Oil on canvas, 72.5×92.0cm,  고흐의 그림은 실제로 보는 것과 사진과 비교할 수가 없다. 그림이 그림이 아니라 생생히 살아있는 생명체라는 것을 재삼 확인시켜준 그림. 그건 살아있는 누군가의 생생한 눈동자를 들여다보며 마주할 때와 사진을 볼 때의 차이와 같다고 할까? 아니 어쩌면 그보다 더 할 수도 있다. 이번 MoMa에서 이 그림을 만날 줄이야. 헉- 하고 숨이 멎었다. 스땅달 신드롬까지는 아니지만 이해가 간다. 어린 시절 (고등학교 때) 당시로서는 구하기도 어려웠던 화집에서 손바닥만한 고흐의 그림 하나 벽에 걸어놓고 밤새 공부는 하지도 않고 그 그림만 하염없이 쳐다보면서 밤을 샜었는데.... 그의 그림에는 어떤 열정과 생명력과 고뇌와 사랑이 담겨져 있기에 그런 힘이 나오는 것일까? 아이가 한숨 쉬듯 말했다. 나도 누군가에게 감동을 주는 작업을 하고 싶어. 더 이상 말하고 싶지 않다. 가끔 그림이나 음악에 해설을 다는 것이 몹쓸 짓인 것만 같다는 생각이 들 때가 있다. 나의 언어가 그 그림에 줄을 긋는 일이나 다름 없을 것이므로. 만일 언어로 표현할 수 있었다면 문필가에 버금가는 고흐가 글로 표현했겠지.... 그러니 나의 조악한 언어로 무엇을 말할 수 있겠는가. 그저 행복했다. (이 단어 내가 함부로 쓰지 않는 단어이다... 행복! 그건 내가 진정 축복받았다고 느낀다는 의미이다. 그래, 가장 불행했던 자, 그러나 가장 행복했던 자... 그들은 누군가에게 늘 생명을 전해준다. ) -- "I have a terrible need of -- dare I say the word? -- religion. Then I go out at night to paint the stars... 나는 종교--감히 이 말을 해도 될까?--의 필요성을 절실히 느낀다. 그러면 나는 밤에 밖으로 나가 별들을 그린다.-(Vincent van Gogh, Arles, 1888) 요즘은 별이 반짝이는 하늘을 그리고 싶은 생각이 간절하다. 밤이 낮보다 훨씬 더 풍부한 색을 보여주는 것 같다는 생각이 들 때가 종종 있기 때문이다. 강렬한 보라색, 파란색, 초록색들로 물든 밤.... 어떤 별들은 레몬빛을 띠고 있고, 다른 별들은 불처럼 붉거나 녹색, 파란색, 물망초빛을 띤다. 하늘은 청록색이고, 물은 감청색, 대지는 엷은 보라색이다. 도시는 파란색과 보라색을 띠며, 노란색 가스등은 수면 위로 비치면서 붉은 황금색에서 초록빛을 띤 청동색으로까지 변한다. 청록색 하늘 위로 큰곰자리가 녹색과 분홍색의 섬광을 보인다. 그 중에서 희미하게 빛나는 별은 가스등의 노골적인 황금색과 대조를 이룬다. 전경에는 두 연인의 모습이 조그맣게 보인다. 지도에서 도시나 마을을 가리키는 검은 점을 보면 꿈을 꾸게 되는 것처럼, 별이 반짝이는 밤하늘은 늘 나를 꿈꾸게 만든다." (Vincent van Gogh) --- MoMa: Van Gogh and the Colors of the Night @ 이 글과 관련된 글 | 덧글 남기기

Pen, Paper, Power!

솔직한 글쓰기 몸과 정신건강에 좋다 마음속 깊은 곳의 상처 글로 옮겨

@ 이 글과 관련된 글 | 덧글 남기기

|